宮城県では、震災復興や少子高齢化など地域固有の課題に対応するため、生成AIが重要な役割を果たし始めています。自治体が行政DXを加速し、大学が学術研究と地域産業を連携させ、企業が生産性向上を図る、、、そのすべてに生成AIが介在し、地方創生のエンジンとして機能しつつあります。

この記事では、宮城県の地方自治体や地場企業がどのように生成AIを活用しているか、AIを用いた地域活性化を行なっているかを具体事例をもとに紹介いたします!

水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

宮城県のAI活用事例① 宮城県庁:全庁的な生成AI活用推進とガイドライン策定

宮城県庁では、ChatGPTなどの生成AIを業務に活用する方針を打ち出し、2023年6月に「生成AI活用5原則」を策定しました。

この原則では、①AIと親和性の高い業務への積極活用、②効果的な問いかけ(プロンプト)の工夫、③個人情報や機密情報は入力しない、④AIの回答の正確性確認、⑤著作権への配慮、の5項目を掲げています。文章の作成やアイデア出し、要約など生成AIが得意とする分野で業務効率化を図りつつ、誤情報のチェックや情報漏洩の防止など注意点も示されました。

このガイドラインの下、2023年度は試行期間と位置づけ、一部の職員に限定して無料のChatGPTサービスを試用し、活用方法やルール整備を進めました。

宮城県の村井知事も記者会見で「新しい技術はどんどん出てくるので、使えるものは使っていく。少子化で職員採用が難しくなっている中、できるだけ効率的に仕事ができるようにしたい」と述べ、積極姿勢を示しています。

2024年度からは本格導入として、県職員が生成AIを利用できる業務領域を拡大し、プレゼン資料作成や議事録要約など13種類の業務でAI活用を開始する計画です。これにより職員の事務負担軽減と行政サービスの質向上を目指しています。

宮城県のAI活用事例② 仙台市:ChatGPT活用ガイドラインと業務効率化の実証

宮城県内最大の自治体である仙台市でも、職員による生成AI活用の取り組みが進んでいます。2023年6月26日、仙台市は職員向けの「ChatGPT試験利用ガイド」を作成・発表しました。このガイドでは文書作成や要約、修正といった具体的な活用事例を示し、業務での利用にあたっては個人が特定される情報を入力しないなど留意事項も盛り込まれています。まずは職員が試行的にChatGPTを使い、文書の下書きや要約作業への活用を想定したものです。

さらに仙台市は2024年度から2025年10月末までの予定で、「仙台市生成AI導入実証等業務」と題したプロジェクトを開始しています。この実証事業では、高度な検索拡張機能(RAG: Retrieval-Augmented Generation)を備えた生成AIサービスを一部の業務に試験導入し、あわせて庁内職員向け研修も実施する計画です。目的は、安全な環境下で生成AIの効果を検証しつつ、職員の理解を深めて業務効率化に繋げることにあります。具体的には、市内部の文章作成支援や情報検索にAIを活用し、職員がルーチン業務に費やす時間を削減する狙いです。

仙台市はまた、音声認識AIを活用した業務効率化にもいち早く取り組みました。2020年から市役所内で議事録作成支援システムとして株式会社Advanced Mediaの音声認識ソリューション「AmiVoice ScribeAssist」を導入し、会議録の自動文字起こしの実証実験を開始しました。その結果、録音音声を人手で文字起こししていた従来の方法に比べ、議事録作成時間を平均45%削減する効果が確認され、需要の高まりを受けて現在では市内で計12台の端末が稼働中です。仙台市は「AI等の利活用の推進」を経営計画に掲げており、生成AIによる文書作成支援と音声AIによる議事録自動化という両面から、行政業務の効率化と生産性向上を図っています。

宮城県のAI活用事例③ 仙台市:多言語AIチャットボットによる観光案内サービス

仙台市は行政内部だけでなく、観光分野でも生成AI技術を活用したサービスを試みています。

2022年7月15日より、仙台市はスタートアップ企業ビースポーク社と連携し、AIチャットボット「BEBOT」を用いた提案型・非接触の観光案内サービスの実証実験を開始しました。BEBOTは24時間365日対応可能な多言語AIチャットボットで、仙台市ではこれに地元ならではの要素としておもてなし集団「伊達武将隊」の伊達政宗公のキャラクターを組み合わせ、チャットボットが名将・伊達政宗になりきって観光客に応対するユニークな試みを行いました。

スマートフォン等からアクセスした旅行者は、訪日前の「旅マエ」から滞在中の「旅ナカ」まで、観光地やグルメ、交通案内など様々な質問をこのAIに日本語・英語などで問い合わせることができます。AIはリアルタイムで回答を返し、観光客の興味に合わせて仙台・宮城の見所を提案するなど、ガイド役やコンシェルジュ役を果たしました。

この実証はまず2022年7月~9月に行われ、期間中に収集したデータを両者で分析・評価すると発表されています。訪日外国人旅行者がコロナ後に増加することを見据え、非対面でも満足度の高い多言語観光案内を提供することが目的でした。

仙台市にとっては観光DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環であり、新しい生活様式にも対応したサービスとして注目されました。実証結果次第では本格導入も検討される予定でしたが、少なくともこの取組みにより、仙台市は生成AIチャットボットの可能性をいち早く検証し、観光客対応の向上やニーズ把握に活かそうとした先進事例となっています。

宮城県のAI活用事例④ 東北大学:全国初のChatGPT全学導入による事務効率化

宮城県仙台市に本部を置く東北大学は、生成AI活用において全国の高等教育機関をリードする存在です。東北大学は2023年5月、「全国の大学に先駆けてChatGPTを導入し、業務の高度化・効率化を推進する」と公式発表しました。同大学は2020年から「コネクテッド・ユニバーシティ戦略」として教育・研究・事務のDXを強力に推進しており、ChatGPT導入はその延長線上に位置付けられています。

具体的には、大学の管理部門の職員に対してChatGPTを使う環境(法人向けのセキュアなChatGPTプラットフォーム)を整備し、文書作成や要約、データ分析など幅広い事務作業に活用を開始しました。たとえば、これまで手作業で行っていた会議録の要点整理や報告書・ニュース原稿の下書き作成といった業務にChatGPTを活用し、下準備にかかる時間を削減しています。また、RPA(業務自動化ツール)と組み合わせて、ChatGPTに対話しながら業務フローの自動化スクリプトを生成させる試みも行われました。

東北大学は情報漏えい対策にも十分配慮しており、ChatGPTへの入力情報が外部に学習利用されない設定で運用し、機密情報や個人情報は扱わないと徹底しています。まずは職員の業務DXにChatGPTを活用しつつ、将来的には教育・研究への応用展開も視野に入れるとしています。

実際、学生向け・教員向けに生成AI利用上の留意事項を周知し(授業ごとに利用可否は担当教員が判断することや、生成AIの出力を鵜呑みにしないこと等)、学内ガイドラインを整備する動きも見られます。東北大学のこの早期導入によって、他の大学でも生成AIの利活用が進むきっかけとなり、大学事務の効率化や教育現場での活用について全国的な議論が深まりました。

宮城県のAI活用事例⑤ 宮城大学:ChatGPTで架空人格モデルを創出する産学連携研究

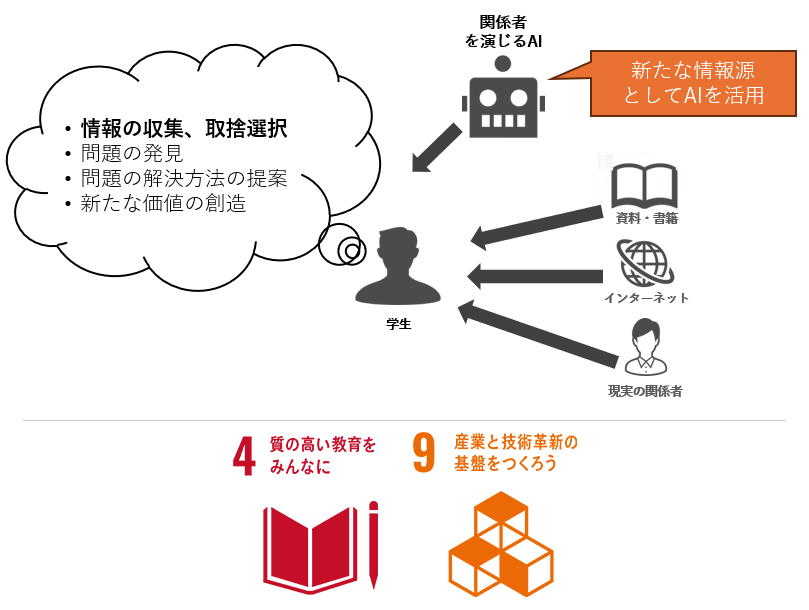

宮城県黒川郡に本部を置く宮城大学(公立大学法人)では、生成AIを地域社会やビジネスに役立てる先進的な研究プロジェクトが進行中です。宮城大学は2024年2月、東京のIT企業株式会社テンダと共同で「ChatGPTを用いて作成した架空の人格モデル」に関する研究を開始しました。

テンダ社は業務効率化ソリューションや生成AI開発サービスを展開しており、宮城大学との産学連携によってChatGPTに特定の人物になりきらせて対話させるというユニークな応用アイデアの有用性を検証しています。

例えば、大学の問題解決型授業において、解決の鍵を握る架空のキーパーソン役をAIが演じ、学生との対話を通じて課題解決プロセスを疑似体験させる、といった実験が行われました。

このようにAIが人間の代わりに特定の人格を持って会話する技術を研究することで、新たな教育手法やビジネス応用(バーチャルアシスタント等)の可能性を探っています。

本共同研究は2024年2月1日から2025年3月31日までの予定で、終了後には成果報告の場が設けられる予定です。地域の大学生と地元企業のエンジニアが協働することで、最先端技術を学ぶ場の創出と新規ビジネスへの応用という二面で地域活性化に資することが期待されています。宮城大学の須栗裕樹教授(事業構想学群)も参画しており、研究成果によっては宮城発の生成AI活用モデルとして他地域への展開や企業での活用にもつながる可能性があります。

宮城県のAI活用事例⑥ 東北大学病院:医療文書作成への生成AI活用による医師負担軽減

仙台市の東北大学病院では、医療分野に特化した生成AIの実証実験が行われました。

日本電気株式会社(NEC)との共同研究で、電子カルテの情報を基に医療文書を自動作成する試みに取り組んだものです。2023年10月~11月に実施された検証では、入院患者の退院サマリーや他病院宛の紹介状といった文書の要約部分を、医師に代わってAIが作成しました。このAIは医療用にチューニングされた大規模言語モデル(LLM)で、カルテに記録された症状・検査結果・経過・処方などの情報を読み取り、適切な文章にまとめます。

その結果、医師がこれら文書を一から作成する場合に比べて作成時間が約半分(47%短縮)になったと報告されています。文章表現の自然さや内容の正確性についても高い評価を得ており、現場の医師からは「違和感なく使える」「校正の手間が大きく減った」といった声があがりました。

東北大学病院では、医師の働き方改革の一環としてこのような診療記録・報告書作成業務の効率化に注目しました。診療後にカルテを見返してサマリーを書く作業は医師の時間外労働の大きな要因となっており、そこに生成AIを活用することで業務負荷を軽減できる可能性が示されました。同様の実証は和歌山県の橋本市民病院でも行われ、医療現場でのAI活用に関する知見が蓄積されています。今後、課題として残るAI出力の微調整や、患者ごとの微妙なニュアンスの反映などを克服できれば、医療文書作成のさらなる時間短縮が期待できます。東北大学病院の取り組みは、医療分野における生成AI利活用の先駆例として注目されています。

宮城県のAI活用事例⑦ 岩沼市立岩沼北中学校(生成AIパイロット校):授業・校務でのAI活用実践

宮城県内の初等中等教育の現場でも、生成AIの活用が進みつつあります。

岩沼市立岩沼北中学校は、文部科学省の「リーディングDXスクール事業」における生成AIパイロット校に指定され、2023年度から2年間にわたり先進的な取組を行っています。

全校生徒(約193名)に一人一台配布されたiPadを活用し、OpenAI社のChatGPTを授業や校務で試験的に利用しています。同校では「どの学校でも実現可能な取り組みを」という方針のもと、汎用性の高い活用アイデアを実践している点が特徴です。

具体的な活用例としては、授業では社会科の教材としてあえて誤情報を含む文章をChatGPTに作らせ、生徒に誤りを指摘させる活動や、家庭科で献立から不足栄養素を教えてもらうといった問いかけをする学習などが行われました。また校務では、日本語を母語としない保護者向けの文書を平易な日本語に言い換える補助や、アンケートの設問草案を生成AIに作成させる、といった使い方も試みられています。

これらは宮城県教育委員会がまとめた教職員向けガイドブックにも事例として掲載されており、プロンプト(指示文)の工夫例も含めて紹介されています。岩沼北中学校の取り組みは、中学生にも生成AIを適切に使わせるためのモデルケースとなっており、実践内容や成果は県内外の教育関係者に共有されています。生徒たちはChatGPTとの対話を通じて情報リテラシーや批判的思考を養い、教員側もAIを補助的なツールとして活用することで業務効率化や教材研究の時間確保につなげています。

宮城県のAI活用事例 まとめ

宮城県におけるAIの活用事例を紹介してきました。

宮城県では、行政・教育・医療・産業の各分野で生成AIが導入され、業務効率化と地域活性化が加速しています。

生成AIの利活用、自治体内・社内導入で相談したい際には、ぜひ以下よりお気軽にお問い合わせください!