昨今、生成AI(テキスト生成・画像生成・音声生成等)の進化は目覚ましく、民間企業だけでなく地方自治体でも生成AI導入による業務効率化が進んでいます。

この記事では、北海道の地方自治体や地場企業がどのように生成AIを活用しているか、AIを用いた地域活性化・地方創生を行なっているかを具体事例をもとに紹介いたします!

水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

北海道のAI活用事例① 北海道庁:生成AI導入による行政業務効率化

北海道庁は2024年6月、生成AIを本格的に行政業務へ取り入れました。

会議の議事録作成や広報資料の作成などに「ChatGPT」と「Microsoft Copilot」の2種類を活用し、職員の負担軽減と業務スピードの向上を図っています。試験導入時の好評を受けて、全庁での展開が決定しました。

情報漏洩対策としてガイドラインも整備され、生成AIの利用に伴うリスク管理にも配慮しています。北海道庁の取り組みは、他の自治体にとってもモデルケースとなりつつあります。

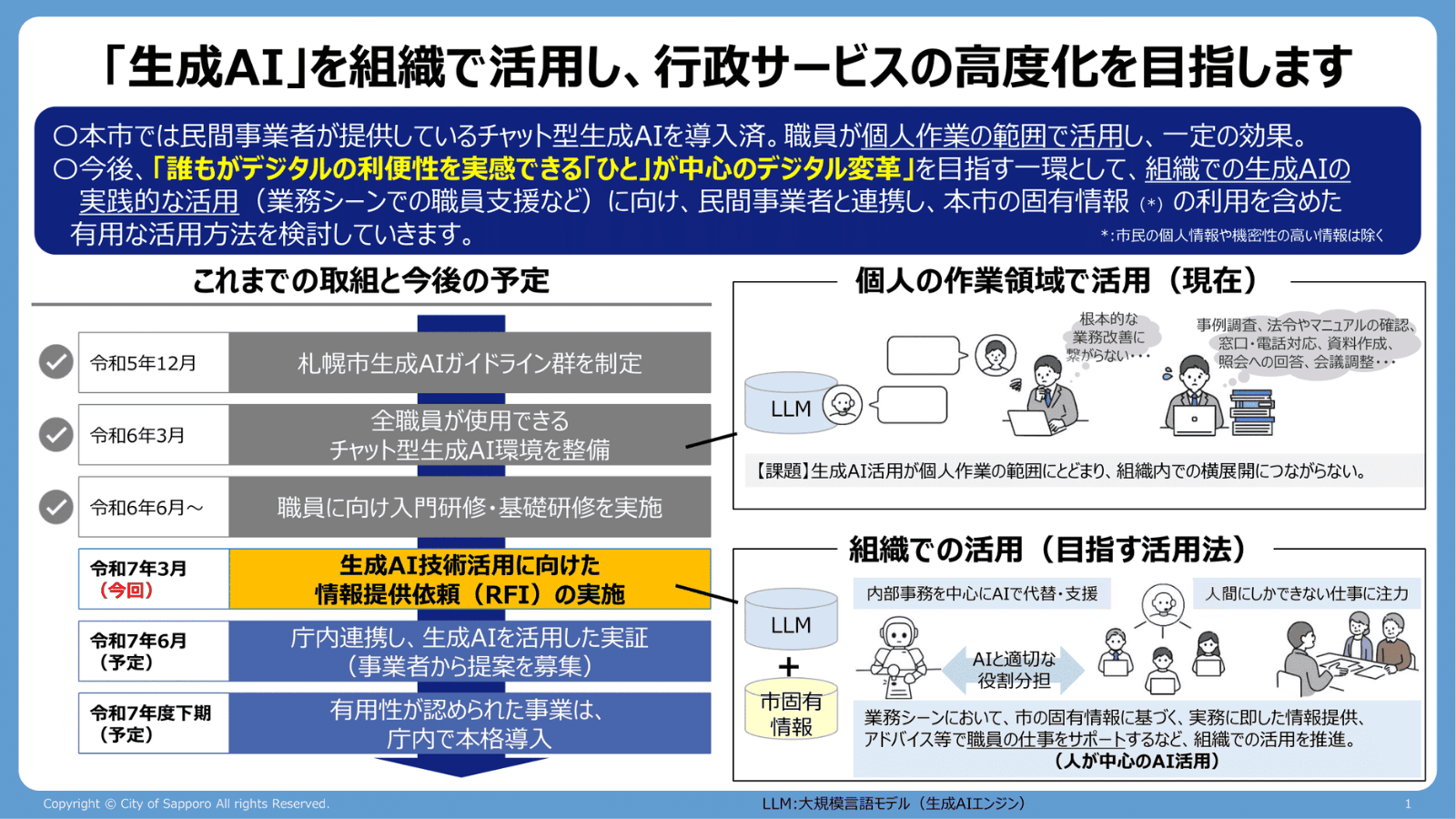

北海道のAI活用事例② 札幌市:生成AI利用ガイドライン策定、全職員へ普及

札幌市では、行政サービス向上と業務効率化を目指し生成AIの活用を積極的に推進しています。

2023年6月から本格検討を開始し、同年7月に庁内専門チームを発足、12月には「札幌市生成AI利用ガイドライン群」を策定しました。2024年3月には全職員(約1万6千人)に対しMicrosoftの生成AIツールCopilotの利用を許可し、職員が個人情報を除く庁内データを扱える環境を整備しています。また職員への研修にも注力しており、プロンプトの工夫や具体的な活用例を紹介するコラムを週1回配信するほか、講義+ハンズオン形式の生成AI研修を実施し、既に約200名が受講しました。2024年度内に1,000名程度の研修受講を目指すなど、人材育成を通じて庁内で安全かつ効果的に生成AIを活用できる体制を構築しています。具体的な活用アイデアとして、市民アンケートの設問作成をAIに任せたり、他自治体の計画策定事例の収集・要約に活用する提案も出ており、職員から業務への適用に前向きな声が上がっています

北海道のAI活用事例③ 旭川市:DX推進チームによるChatGPT試験運用

旭川市では、行政のデジタル化(DX)推進の一環としてChatGPTの試験導入に踏み切りました。具体的には、行財政改革推進部のDX推進チーム内で米OpenAI社の生成AI(ChatGPT)を職員業務に試験活用しています。

先行事例である神奈川県横須賀市(全国初の全庁導入自治体)の取り組みなどを参考に、安全性・有効性を検証しつつ運用している段階です。旭川市では2024年に新庁舎への移転を控えており、これらのDX施策と相まって「旭川市デジタル元年」とも言える状況となっています。

現在はガイドライン整備やセキュリティ対策に注力し、庁内試行を経て将来的な全庁展開を目指している状況です。

職員の業務効率化や市民サービス向上への効果が期待されており、生成AIは自治体DXの有力なソリューションとして注目されています。

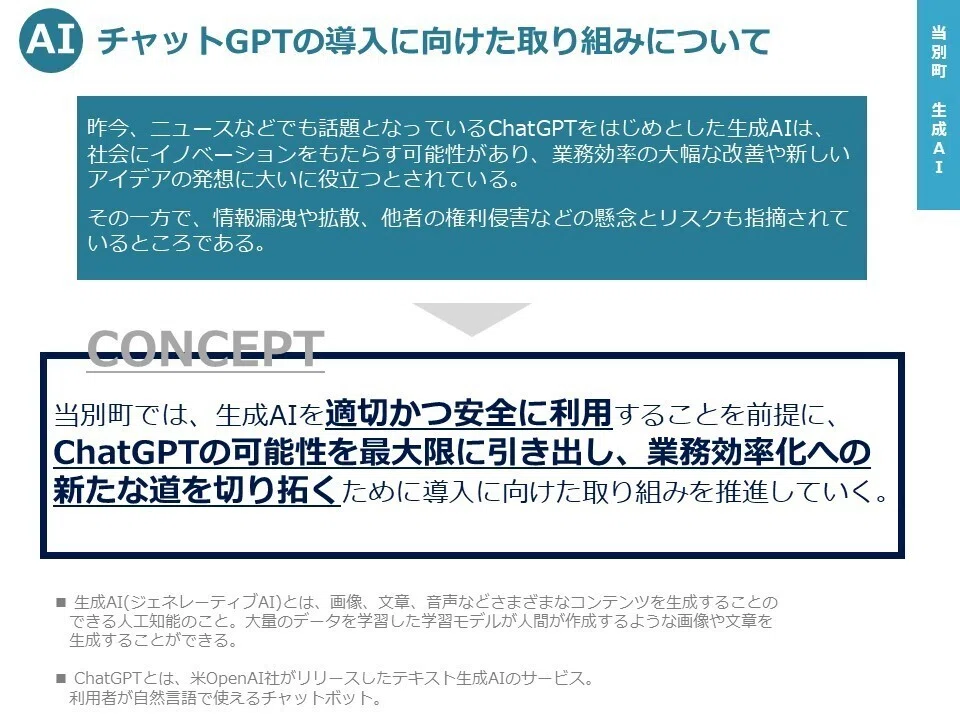

北海道のAI活用事例④ 当別町:町職員の半数以上が効果を実感し、全庁導入

当別町は、職員の業務効率化を目的にChatGPTを試験導入したところ、短期間で高い効果が得られました。

2023年7月までの検証期間に職員の半数以上が業務効率化を実感したことを受け、同年10月よりChatGPTの本格導入に踏み切っています。

導入に際しては、「機密情報は入力しない」「AIが生成した文章は必ず職員がチェックする」といったガイドラインを整備し、安全に配慮した運用を実施中です。現在、主な利用シーンは企画書や報告書などの文書の下書き作成ですが、今後はプレゼン資料作成や表計算業務の自動化など、より幅広い領域への活用を検討しています。

庁内では定期的に生成AIの最新動向を学ぶ勉強会も開催し、職員のスキル向上とさらなる活用促進を図っている先進事例です。

北海道のAI活用事例⑤ 上川町:生成AIと映像解析技術で無人窓口を実現

上川町(上川管内)は、総務省の「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト(人口1万人未満モデル)」に採択され、AIを活用した窓口業務の実証実験を開始しました。

東京のスタートアップ企業デジタルレシピ社を中心に、北大発ベンチャーのAWL社(画像認識AI)やGatebox社(3Dホログラムアバター技術)と連携し、生成AIやエッジAI映像解析、3Dアバター等の最先端技術を組み合わせた「AI案内窓口」を試行しています。

具体的には、庁舎内にキャラクターの3Dホログラムが常駐し、住民からの問い合わせに対して対話型の生成AIが自動応答する仕組みです。必要に応じてカメラ映像解析による案内や、オンライン申請との連携も図り、住民利便性の向上と職員業務の効率化の両立を目指しています。

2025年1月に実証がスタートしたばかりですが、将来的には本格導入し他の小規模自治体への横展開も視野に入れたチャレンジとなっています。

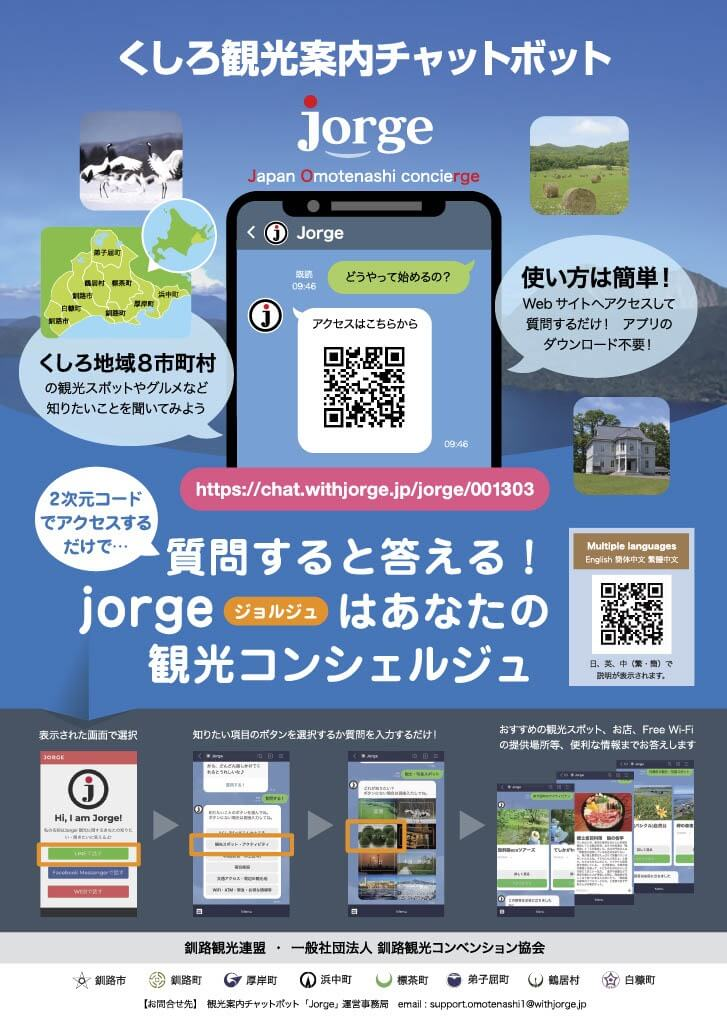

北海道のAI活用事例⑥ 釧路地域8市町村:観光案内に生成AIチャットボットを活用

釧路市や阿寒町など【釧路地域8市町村】では、観光客への案内を強化するため多言語対応のAIチャットボットを共同で導入しました。釧路市観光コンベンション協会・釧路観光連盟が中心となり、「くしろ地域観光案内強化事業」として進められた取り組みで、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町の8自治体が同一の仕組みを広域利用する全国的にも先進的な事例です。

導入された「くしろ観光案内チャットボット」はノーコード対話AIツールのKuzenを活用しており、ChatGPT等の生成AI技術により観光地や交通に関する質問に多言語(日本語・英語・中国語ほか)で24時間自動応答します。これにより、訪日外国人を含む観光客は時間を問わず案内所と同等のサービスを受けられ、各自治体職員の負担軽減にもつながります。。将来的には商業施設への送客機能なども盛り込み、地域経済の活性化(地域CRM化)にも資するプラットフォームを目指しています。

北海道のAI活用事例⑦ 中札内村図書館:ChatGPTで図書検索サポート

北海道十勝管内の【中札内村図書館】では、スタートアップ企業カーリル株式会社が実施するChatGPTを活用した図書館システム実証実験に参加しています。

2023年10月、同館はTwitter(X)上で実証への参加を公表し、実験用のオンライン蔵書検索サイトを公開しました。このシステムでは、利用者が図書検索を行った際に該当資料が見つからなかった場合に、ChatGPTが内容を解析して別の適切な検索キーワードを提案してくれる仕組みになっています。

例えば「〇〇に関する本」と検索してヒットがない場合でも、AIが関連するテーマや類義語を含むキーワードを生成し再検索を促すため、利用者は目的の本に辿り着きやすくなります。これは過疎地域の小規模図書館において、蔵書数や人手の制約を補いサービス向上につながる取り組みです。

北海道のAI活用事例⑧ 札幌市交通局(地下鉄):AIさくらさんによる無人観光案内所

札幌市では、公共交通の現場にも生成AIを活用したサービスが導入されています。

札幌市交通局は2024年末から、市内中心部の地下鉄駅に多言語対応の観光案内AIシステム「AIさくらさん」を設置しました。

まず地下鉄すすきの駅に道内初の導入例として端末を設置し、続いて大通駅にも「アイヌ文化PR・AI観光案内コーナー」を新設して2024年12月16日から運用を開始しています。

AIさくらさんは対話型AI(ChatGPT等)と画像生成AIなど最新のAI技術を搭載したデジタルサイネージ接客システムで、駅構内で乗換案内や観光情報を多言語で案内することができます。

利用者が日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語で話しかけると、その質問内容を正確に理解し、近隣の観光スポットやイベント情報など最新情報も含めて即座に回答します。

これにより、深夜早朝や職員不在時でも観光案内が可能となり、駅係員の負担軽減とサービス向上が期待されています。

さらに大通駅のシステムでは、案内AIが対応困難な場合に札幌駅の有人観光案内所スタッフとリモート通話できる機能も備えており、人とAIの協働でスムーズな案内を実現しています。札幌市交通局の取り組みは、公共インフラ分野における生成AI活用と多言語対応の好例となっています。

北海道のAI活用事例⑨ 北海道大学病院:生成AIでインフォームドコンセント支援

札幌市の北海道大学病院では、医療現場で生成AIを活用した新サービスの開発が進められています。

北大病院の医療AI研究開発センターと凸版印刷株式会社は共同で、医師や看護師によるインフォームドコンセント(治療説明)の業務負担を軽減するためのサービス「DICTOR(ディクター)」を開発しました。

DICTORは最先端のデジタルクローン生成技術を用いて、医療従事者本人に酷似した3DCGアバターを自動生成し、そのアバターが患者向け説明動画で対話する仕組みです。医師がテキストで説明内容を入力すると、AIがその文章を音声合成し、医師本人そっくりの映像に喋らせて動画化します。

これを患者に視聴してもらうことで、医師が一人ひとりに長時間説明する負担を減らしつつ、説明内容の質と正確さを維持できます。2023年9月より国内複数の医療機関でα版による実証試験を開始しており、2024年4月からの「医師の働き方改革」施行に向けたソリューションとして注目されています。

実証では医師自身が自分のクローンを作成し、治療や臨床試験の説明動画を生成して患者に提供する運用をテスト中です。患者の理解度向上や、説明漏れ・ミスの防止にも効果が期待され、「医療DX」の先進事例として国内外から関心を集めています。

北海道のAI活用事例 まとめ

北海道におけるAIの活用事例を紹介してきました。

自治体や病院、地下鉄など様々な場面において生成AIを用いられることが多くなってきています。

広大な土地と多様な地域特性をもつ北海道だからこそ、生成AIの持つ可能性が強く求められていることが感じられます。

生成AIの利活用、自治体内・社内導入で相談したい際には、ぜひ以下よりお気軽にお問い合わせください!