岩手県では、少子高齢化や広域交通、防災など地域特有の課題を解決する手段として生成AIが脚光を浴びています。

自治体が行政DXの切り札として導入を進める一方、教育・医療・観光・産業の現場でも、生成AIを取り込んだ先進的な取り組みが続々と誕生しています。

この記事では、岩手県の地方自治体や地場企業がどのように生成AIを活用しているか、AIを用いた地域活性化を行なっているかを具体事例をもとに紹介いたします!

水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

岩手県のAI活用事例① 盛岡市:職員向け生成AIシステムの実証実験

盛岡市は2024年11月から、市役所内の一部部署で職員業務効率化のための生成AI実証実験を開始しました。

NECが開発した大規模言語モデル(LLM)ベースの生成AI「cotomi(コトミ)」を活用し、市内部の業務データを読み込ませたシステムを構築しています。

具体的には、情報企画課・会計課・職員課でそれぞれ「システム関連問い合わせ」「会計関連問い合わせ」「福利厚生関連問い合わせ」への回答をAIが支援し、職員からの問い合わせ対応を自動化することで事務作業を効率化します。

盛岡市はこの実証を通じて自治体業務への生成AIの有効性を検証し、今後のDX推進に活かす計画です。

一方、生成AI活用にはハルシネーション(虚偽出力)など正確性の課題もあり、専門性の高い業務では慎重な対応が必要とされています。

こうした課題への対策も視野に入れ、自治体向けに特化した生成AIシステムの構築をNECと連携して進めています

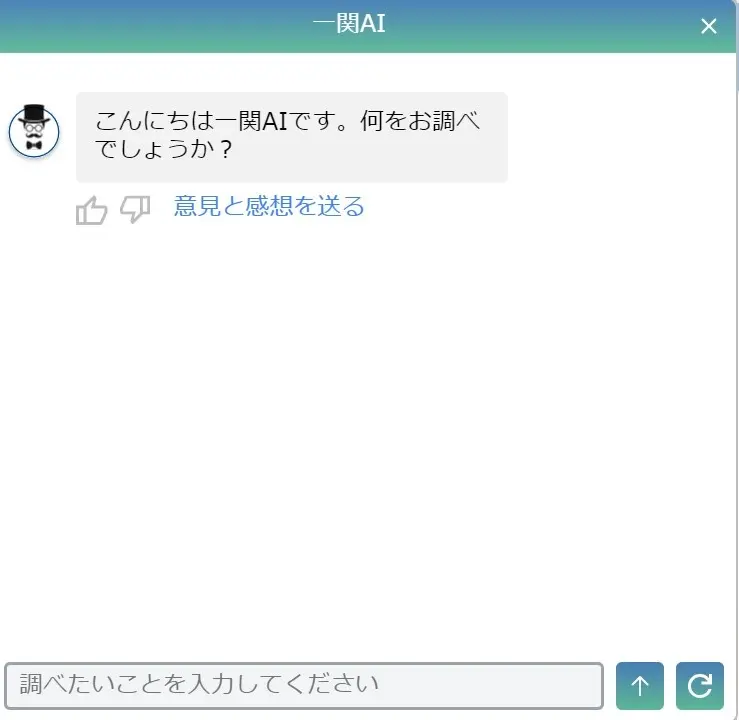

岩手県のAI活用事例② 一関市:住民向けAIチャットボット導入

一関市では、全国に先駆けて市公式サイト上に24時間365日対応の対話型AIチャットボットを導入しました。

このチャットボットは生成AI技術により、市ホームページ上の情報をもとに市民や観光客からの多様な質問に自然な文章で回答します。当初はFAQ型チャットボットを想定していましたが、導入検討の中で質問に対する回答を自動生成し、FAQの作成・更新作業を削減できる生成AI活用型に方針転換した経緯があります。

多言語対応も備えており、国内外からの問い合わせに自動応答することで、市民サービス向上と職員の負担軽減を両立しました。

2024年3月15日から正式運用を開始し、初月(3/15~4/14)に1日平均約80件の質問が寄せられ、その約8割にチャットボットが回答しています。回答できなかった約2割の質問は、市政と無関係な内容や市サイトに未掲載の情報(あるいは掲載されていても画像データでAIが読み取れない情報)でした。

このため、データ整備や応答精度向上が今後の課題ですが、人手では困難だった24時間対応を実現した点で住民サービスの新しい形を示した事例です。

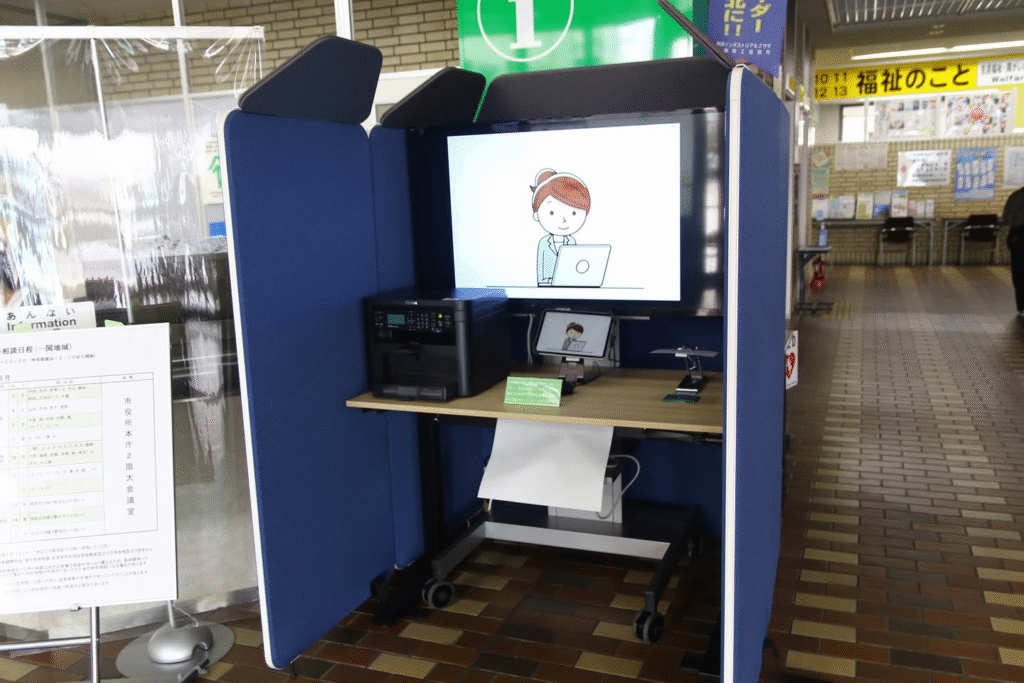

岩手県のAI活用事例③ 一関市:庁舎案内AI音声ガイドの設置

一関市はさらに音声対話型の庁舎案内システムも導入しました。2025年3月17日から、市役所本庁舎の総合案内窓口にAI音声ガイド端末を設置し、来庁者の問い合わせに対して自動音声で応答・案内を行っています。

来庁者が端末に近づくと顔認識で感知し、「こんにちは!ご要件は何でしょうか?」と音声で話しかけて案内を開始します。来庁者が用件(訪れたい窓口や手続き等)をマイクに答えると、その内容を理解して該当窓口を音声で案内し、同時に庁舎案内図などもディスプレイ表示して視覚的にも分かりやすく誘導します。

さらに、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類をカメラで読み取ることで、各種申請書類に氏名や住所等を自動印字する機能も備えており、記入の手間を省くことができます。対話終了後、利用者との会話内容はAIに記憶されない設定でプライバシーにも配慮しています。

このシステムは県内自治体で初導入の試みで、一関市は来庁者サービスの向上と窓口業務負担軽減を図っています。運用開始直後は回答できない質問もありますが、「徐々に学習して回答精度を高める」としており、市民にも音声ガイド利用を呼びかけています。導入時期は2025年3月で、目的は窓口案内の自動化・効率化と来庁者の利便性向上です。

岩手県のAI活用事例④ 奥州市:庁内業務向け生成AI「NICMA」の全庁導入

奥州市では、2024年9月から市役所の全ての部署で生成AIシステム「NICMA(ニクマ)」の導入を開始しました。

このシステムは日本情報通信株式会社(NI+C)が提供する対話型生成AIクライアントで、自治体専用ネットワークLGWAN環境で動作します。

奥州市は人口約10万人の自治体で、2023年5月からNI+CのDX人材の派遣を受けるなどデジタル化を推進してきました。

2024年5月・7月・8月には延べ5日間の職員向け生成AI体験研修を実施し、約110名の職員が参加しました。

研修後のアンケートでは80%以上の職員が生成AIの必要性を認識したとの結果が得られ、これを踏まえて9月より本格導入に踏み切りました。

導入にあたっては運用ルールや注意事項を定めた「ガイドライン」を策定し、事前研修とともに周知徹底した上で開始しています。

現在は庁内のあらゆる業務でNICMAの利活用を試行しており、例えば文書作成支援、情報検索、議事録要約など職員の生産性向上に役立てています(具体的業務は今後拡大予定)。

NI+Cと奥州市は、利用状況を踏まえて効果や課題を精査しつつ、管理職向け・一般職員向けそれぞれに研修を継続開催し、適用範囲を広げていく計画です。

本格運用後は業務効率化と市民サービス向上というDXの目的達成に向け、生成AI活用事例の蓄積と展開を目指しています。

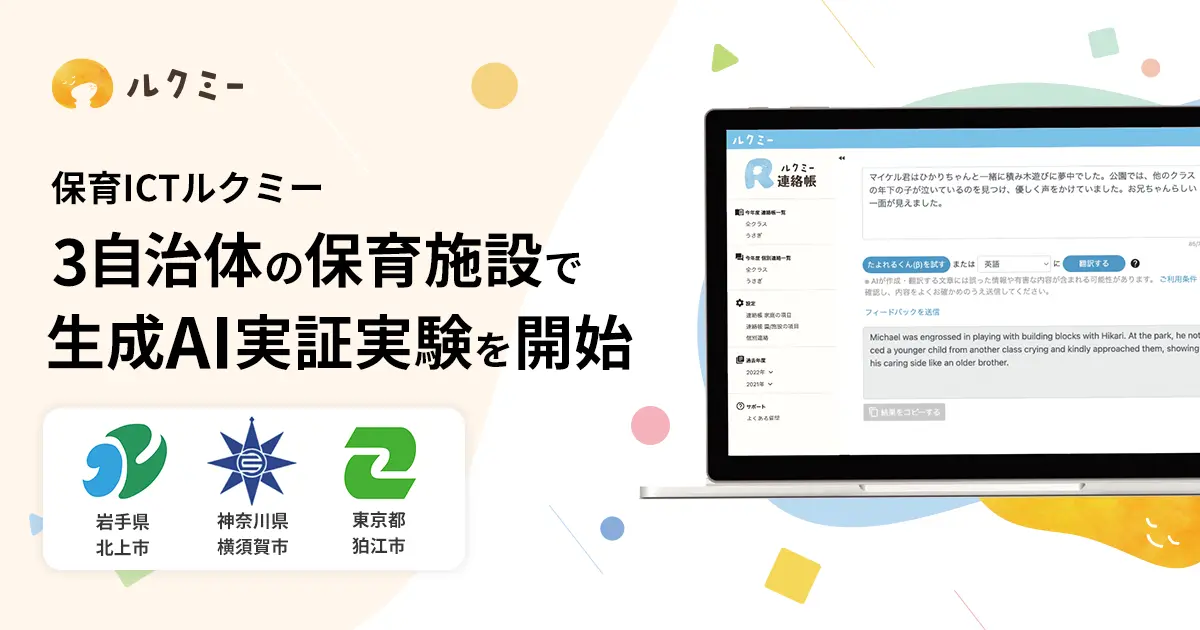

岩手県のAI活用事例⑤ 北上市:保育業務への生成AI実証実験

岩手県北上市では、保育施設における業務負担軽減を目的に生成AIの実証実験が行われています。これはスタートアップ企業のユニファ株式会社が北上市・神奈川県横須賀市・東京都狛江市の3自治体と協働し、2024年10月~2025年2月に実施しているプロジェクトです。

北上市内の保育園において、ユニファ社の保育ICTサービス「ルクミー」の新機能である2つのAIツールを導入しました。

一つ目は、園児の写真整理を効率化する**「ルクミーフォトAI(ベータ版)」で、ブレ・ピンぼけ写真や園児の顔が映っていない写真、暗すぎる写真など不適切な写真を自動検出し削除提案するものです。これにより、保育士が日々行っている膨大な写真チェック作業の負担を軽減できます。実証実験では、この導入によって写真選別にかかる業務時間・量がどのように変化し、チェック精度が向上するかを検証しています。

二つ目は、文書作成をサポートする「ルクミーAIアシスト(たよれるくん)」です。連絡帳や保育日誌などの書類作成時に、箇条書き入力からの文章自動提案、ドラフト(下書き)生成、誤字脱字のチェック、さらには外国語への翻訳機能まで備えています。これにより、保育士は保育計画書や保護者向けのお便り等を作成する時間を短縮でき、特に増加する外国人園児への対応負荷も軽減できます。こちらも実証実験を通じて、書類作成にかかる時間・労力がどれだけ削減され、生成文書の精度がどの程度実用に耐えるかを検証しています。

保育現場では、登園降園管理や見守り、各種計画・記録、保護者対応など多岐にわたる業務があり、慢性的な事務負担が課題です。北上市の取り組みは、生成AIによってそうした事務作業を効率化し、保育士が本来の保育により専念できる環境を目指すものです。

岩手県のAI活用事例⑥ 陸前高田市:災害時安否確認の音声AIシステム

岩手県陸前高田市は、防災分野に生成AIを応用した双方向情報伝達システムを導入しました。

このシステムは「オートコール」(自動音声電話発信)とAIを組み合わせたもので、災害時の住民安否確認を効率化する全国初の試みです。スマートフォンを持っていない高齢者や障がい者などを対象に、災害発生時に市から自動音声電話で一斉連絡し、住民は電話の音声案内に従って安否や支援の要不要を応答します。

AIがその音声応答を即座にテキストに変換し、市役所側でリアルタイムに状況把握できる仕組みです。これにより、防災無線が聞こえづらい環境やSNSに不慣れな住民でも、電話のみで迅速に安否報告が可能となりました。

陸前高田市は震災の教訓から「逃げ遅れゼロ」を掲げており、このシステム導入により要配慮者への情報伝達と安否確認のスピード向上が期待されています。運用開始は2023年11月からで、全国でも先進的な取り組みです。今後は平時の高齢者見守りなどへの応用も検討されており、災害対応のみならず地域福祉への波及効果も注目されています。

岩手県のAI活用事例⑦ 岩手県立大学&盛岡市遺跡の学び館:AI展示ガイドの共同研究

公立大学法人である岩手県立大学は、盛岡市の考古館「盛岡市遺跡の学び館」と協働し、生成AIを用いた展示案内システムの研究開発を行っています。これは、博物館職員の負担を増やさずに来館者一人ひとりに合った解説を提供し、学びの体験価値を高めることを目的とした試みです。

盛岡市遺跡の学び館では旧石器時代から近世に至る埋蔵文化財を展示していますが、人手不足もあり来館者への十分な対応が課題でした。

そこで岩手県立大学のソフトウェア情報学部の研究チームが中心となり、来館者の興味・ニーズに応じて内容を自動生成する音声ガイドの開発を進めています。

具体的には、ICタグ等で来館者の位置や見ている展示物を検知し、その文脈に合わせて生成AIが解説文を作成、それを音声合成で読み上げる仕組みを想定しています(現在はプロトタイプ段階)。これにより、「地元の人しか知らない逸話」や「専門的な背景知識」も含め、個々の来館者に最適化された解説をリアルタイムで提供しようとしています。

研究ではガイド内容やスタイルのテンプレートを設計し、実証実験によって有効性を検証する計画です。

2023年度に基礎研究(ステージI)を行い、2024年度以降の実装に向け準備中です。

この取り組みが実現すれば、文化財分野での新たな鑑賞体験の創出と、職員の説明業務の省力化・効率化が期待されます。なお、2023年には試作システムの一般向け体験会も開催されており、来館者からのフィードバックを得つつ改良が重ねられています(音声ガイド内容へのクイズ要素追加などの試みも実施)。この共同研究は地域の大学と文化施設が連携したDX推進事例として注目され、盛岡市の観光振興やリピーター増加(地域活性化)にも寄与することが期待されています。

岩手県のAI活用事例⑧ 岩手銀行:行内専用の生成AIプラットフォーム導入

岩手県を地盤とする地方銀行である岩手銀行は、社内業務効率化のため生成AIプラットフォーム「neoAI Chat」を導入しました。

neoAI Chatは東京大学松尾研究室発のスタートアップ企業neoAI社が開発したもので、岩手銀行では2023年から行内で実証実験を行い、生成AIが表を含む文書の読解や膨大な社内資料の参照を的確に行い、問い合わせ対応や文章作成支援に活用できることを確認しました。

例えば、社内規程や商品マニュアルなど大量のドキュメントに対して、行員が自然文で質問すると必要な部分を抜粋して回答したり、報告書のドラフトを生成したりできるため、調査や文書作成業務の時間短縮につながっています。実験結果を踏まえ、本格導入にあたっては行内の機密情報を安全に扱える環境を構築する必要がありました。

そこで同行のMicrosoft Azureクラウド環境内に閉じた形でシステムを構築し、最新の生成AIモデルをセキュアに運用できる独自基盤を2024年に整備しました。NTTデータ東北の協力のもと高度なセキュリティ対策と監視体制を実装し、情報漏えいリスクに配慮した上で全行員がAIを活用できるようにしました。

2024年9月にまず管理部門から利用を開始し、同年内には営業店など含めた全行員への展開を完了しています。行員からは「社内検索より素早く欲しい情報が得られる」「定型文書の下書き作成が便利」といった好評の声があり、生産性向上の効果が徐々に表れています。岩手銀行では、生成AIの活用で生まれた時間を顧客対応や戦略業務に振り向け、サービス向上と業務プロセス最適化につなげたい考えです。

岩手県のAI活用事例 まとめ

岩手県におけるAIの活用事例を紹介してきました。

岩手県では、生成AIが行政サービスや教育、医療、防災、産業に至るまで多面的に活用されており、地域課題の解決と地域活性化を後押ししています。

生成AIの利活用、自治体内・社内導入で相談したい際には、ぜひ以下よりお気軽にお問い合わせください!