青森県では、人口減少や高齢化、広域交通の課題など、地域固有の問題を解決する手段として生成AIに熱い視線が注がれています。

県庁をはじめとした自治体が行政DXの切り札として導入を進める一方、教育・医療・観光・一次産業の現場でも、生成AIを取り込んだユニークな取り組みが続々と生まれています。

この記事では、青森県の地方自治体や地場企業がどのように生成AIを活用しているか、AIを用いた地域活性化を行なっているかを具体事例をもとに紹介いたします!

水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

監修 水野倫太郎

(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時ブロックチェーンと出会う。2018年仮想通貨メディアCoinOtaku入社。2019年同社のCMO就任、2020年に東証二部上場企業とM&A。2022年(株)ICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ、Web3事業のコンサルティングをNTTをはじめとした大企業から海外プロジェクト、地方自治体へ行う。ブロックチェーンだけでなく生成AI導入による業務効率化を自治体中心に支援中。

青森県のAI活用事例① 青森県庁:県民向けAIチャットボット(24時間問い合わせ対応)

青森県は県民サービス向上のため、公式ウェブサイト上でAIチャットボットを導入しています。2023年3月から運用を開始し、デジタル技術で行政手続の利便性を高めています。

このチャットボットは県民からの問い合わせに対し、チャット形式で自動回答するシステムで、原則24時間365日応対が可能です。回答可能な分野は「よくある質問」「税金」「パスポート」「医療・福祉」「子育て支援」など多岐にわたり、今後も回答範囲の拡充や精度向上のためアンケート結果を反映し改善が進められています。

非営業時間帯でも問い合わせ対応ができることで県民の利便性向上に寄与しています。

青森県のAI活用事例② 青森県庁:AI音声認識による議事録自動作成

青森県庁では、庁内会議の議事録作成業務にもAIを活用しています。

2019年度にAI音声認識を使った議事録作成システムの実証実験を行い、その結果を踏まえて議事録作成時間の削減に取り組みました。

音声認識技術により会議内容を自動テキスト化し、従来は1時間の会議の議事録作成に3時間かかっていたものが約半分の1時間半で作成可能となっています。これにより職員の作業負担が大幅に軽減され、迅速な情報共有にもつながっています。

現在は、議事録エディタでAI要約機能(ChatGPT連携)も試行されており、さらなる効率化が図られています。

青森県のAI活用事例③ むつ市:庁内業務支援でのChatGPT試験導入

青森県むつ市では、公務員の業務効率化を目的にChatGPTを活用した庁内支援システムを試験導入しました。

2023年7月末から約2か月間、市職員が使う内部連絡ツールにChatGPT機能を追加し、全職員PCで会議録や打合せメモの要約、資料作成の構成案作成、企画立案時の視点出しなど様々な業務で活用して効果検証を実施。

8月には職員40人向け説明会を開き、実際にChatGPTでExcelの使い方を質問し1分で回答を得る例などが紹介されました。

試験期間終了後のアンケートでは利用した職員のほぼ全員が継続利用を希望し、本格導入を決定。

むつ市は2023年11月より県内自治体で初めてChatGPTを正式導入し、山本知也市長も「デジタルの力で業務の手間を減らせる所はどんどん使いたい」とコメントしています。これにより職員の業務負担軽減と働き方改革に向けた一歩を踏み出しました。

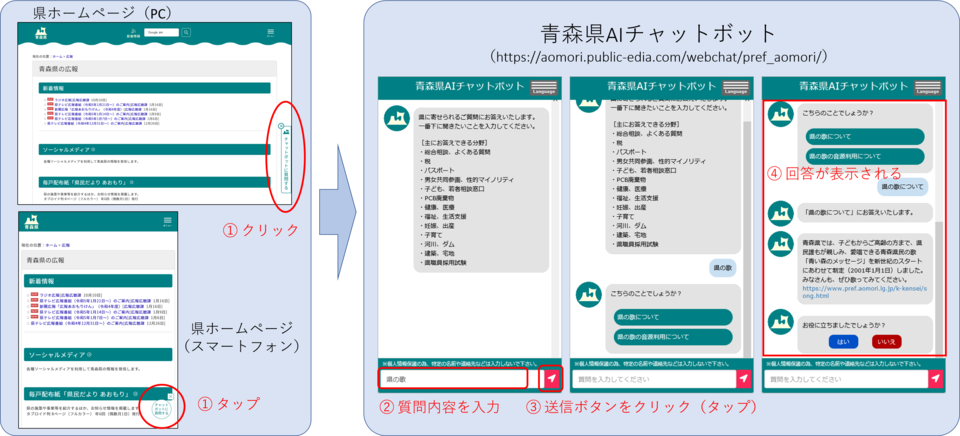

青森県のAI活用事例④ 三沢市:移住相談チャットボット「みさわしつじ」

三沢市は地方創生の一環で、移住希望者向けの相談対応に生成AIチャットボットを活用しています。

人口減少対策として2020年12月、市公式キャラクター「みさわしつじ」が質問に答えるLINEチャットボットをリリースし、対面や電話より気軽な相談窓口として移住相談件数の増加に寄与しました。

従来はQ&A辞書による定型応答でしたが、2024年にサービス基盤をGenerative AI(Amazon Bedrock)搭載の新システムへ移行。

文脈を理解した自然な対話と高精度な回答が可能となり、回答の質向上と職員の負担軽減を両立しました。低コストで実現した先進事例として他自治体からも注目されています。

このチャットボットは英語質問にも対応可能で、国際色豊かな三沢市ならではの移住相談支援ツールとなっています。生成AI導入後は、職員が手動対応する質問が減り業務効率が改善するとともに、利用者満足度も向上しています。

青森県のAI活用事例⑤ おいらせ町:行政向けChatGPTサービス導入(exaBase)

青森県おいらせ町では、公務員の働き方改革と行政DX推進を目的に、ChatGPTベースの生成AIサービス「exaBase 生成AI for 自治体」を導入しました。

2025年2月より自治体専用ネットワークLGWAN上での運用を開始し、町職員が幅広く利用できる環境を整備しています。このサービスは高度なセキュリティ(プロンプト入力データがAI学習に使われないなど)に対応し、無制限の職員アカウント発行が可能なため庁内全体で導入しやすい点が特徴です。

行政業務向けのプロンプトテンプレートも豊富に用意されており、例えば広報文の作成、議会答弁案の作成、政策立案、アイデア創出など様々な場面で職員がAIの文章生成支援を受けられます。

おいらせ町ではこれにより文書作成や企画業務の効率化を図り、職員の残業削減につなげています。現在、導入効果や課題(誤情報への対策等)を検証しつつ、町行政サービスの質向上と業務負荷軽減を両立する試みが進められています。

青森県のAI活用事例⑥ 三戸町:マイナンバー×AIによる「書かない窓口」

青森県三戸町では、来庁者の申請手続きを飛躍的に効率化する「書かない窓口」を実現しました。

2024年10月1日から稼働したこのシステムは、AIアバター接客サービス「AIさくらさん」を活用し、住民がマイナンバーカードをカードリーダーに通すだけで氏名・住所・生年月日などを即座に読み取り、各種申請書を自動生成・印刷します。

従来手書きしていた書類作成の手間を省くことで待ち時間を短縮し、手続き時間を約70%削減(従来比)、職員の業務効率も約40%向上(導入自治体平均)する成果が出ています。

またAIアバターが次に必要な手続きを判断して案内し、総合窓口での案内業務もサポートします。

この取り組みはデジタル庁の行政DX推進事業として全国初のモデルケースに選ばれており、人手不足による行政サービス低下の課題解決策として全国の自治体から注目されています。

導入準備は2023年度から進められ、2024年9月に職員研修・システム調整を完了、デジタル田園都市国家構想交付金の支援も受けています。

青森県のAI活用事例⑦ 弘前市:市民向けAIチャットボット試験運用

弘前市は、市民や観光客からの問い合わせに24時間対応する生成AIチャットボットを試験導入しています。

2023年10月30日から市公式ホームページ上で運用を開始し、閉庁日や夜間でも市民の質問に自動応答できる体制を整えました。このAIチャットボットは、市HP内の指定範囲の情報を収集・分析した上でOpenAIの生成AIが回答文を組み立てる仕組みで、いわば市役所のデジタル窓口として機能します。

例えば「ごみの分別方法」「証明書の発行手続き」「観光施設の営業時間」など市民の多様な質問に対し、関連する市HP情報をもとに回答を提示します。

現在は試験運用中のためAIの回答精度向上が課題ですが、利用者には注意点として回答の正確性保証はない旨を伝え、人による確認を促しています。

市はこのチャットボットに市民から多くの質問を寄せてもらい、AIを「学習」させることで回答精度を高めたい考えです。

早速、市民からは「電話より気軽に問い合わせできる」「サイト内検索が苦手なとき便利」との声もあり、今後の本格稼働に向けて検証が続けられています。

青森県のAI活用事例⑧ 弘前市:議事録作成AIツール(音声認識)導入

弘前市役所では、市議会や会議の議事録作成にAI音声認識システムを導入しています。

従来、録音を何度も再生して手作業で文字起こししていたため膨大な時間がかかっていましたが、2020年度に最新の音声認識AIを試行導入し効果検証を実施しました。

選定したのは株式会社アドバンストメディアの「ProVoXT」(クラウド型)と「ScribeAssist」(オフライン型)で、部署横断でのトライアルで高い文字起こし精度と使い分けの柔軟さが評価され、本格導入に至りました。その結果、1時間の会議録作成に要する時間が従来の約3時間から半分の1時間半に短縮され、聞き直したい箇所をピンポイント再生する機能等により作業効率が飛躍的に向上しました。

この取組は青森県庁が2019年度に行った実証実験を契機に検討が始まったもので、弘前市では議事録だけでなく庁内会議メモにも活用し、迅速な情報共有と働き方改革につなげています。現在は生成AIによる要約機能との連携も模索しており、更なる効率化と品質向上が期待されています。

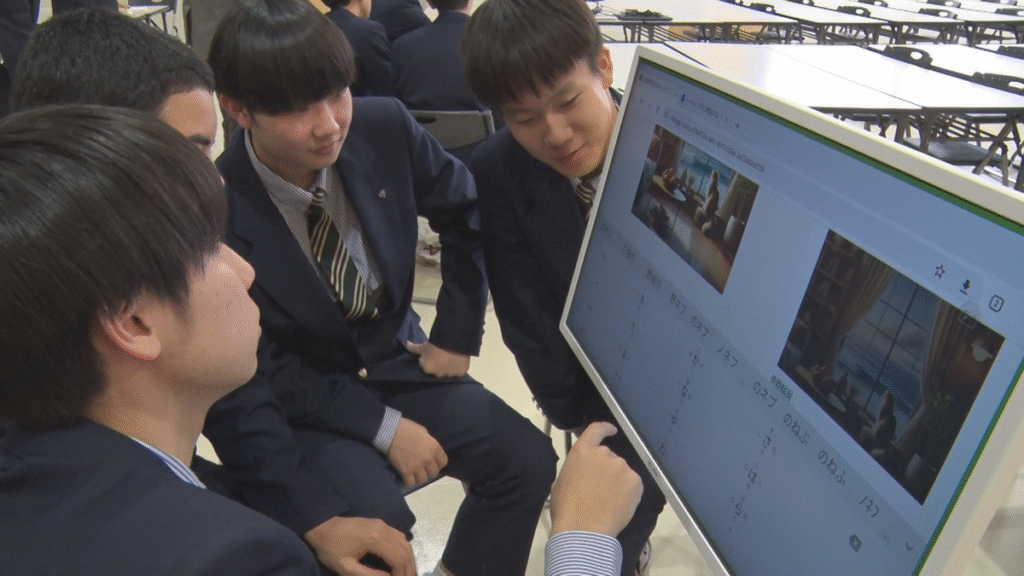

青森県のAI活用事例⑨ 青森商業高校:授業での生成AI活用(ねぶたデザイン等)

青森市の青森商業高校では、教育現場で生成AIを活用した授業実践が行われました。

2025年2月、国のDX加速化推進事業に採択された同校にて、1年生166名を対象に生成AIの使い方を学ぶ特別授業を実施。生徒たちはChatGPT等を使い、「中学生が入学したくなる学校のキャッチフレーズ」を考案したり、自校をモチーフにしたねぶたのデザイン画像を生成する課題に取り組みました。一つのキーワードから多様な画像が得られることに生徒たちは驚き、「将来プレゼン資料を作るときに活用したい」といった前向きな声が上がりました。

また同時に、生成AI活用時の機密情報漏えいや著作権侵害などのリスクについてもしっかり学習し、適切な使い方を考える機会としています。

この授業はデジタル田園都市国家構想の一環として行われ、青森の高校生がAIと地域文化(ねぶた)を結び付けた創造活動を体験したことで、地域のDX人材育成や創造力涵養にもつながる期待が寄せられています。

青森県のAI活用事例➉ 青森県立中央病院:ChatGPTを用いたがん相談支援の研究

青森県立中央病院では、医療分野での生成AI活用可能性を探る研究が進められています。

同病院の「がん相談支援センター」では患者や家族からの相談対応を行っていますが、過去の相談記録を分析しChatGPTなど生成AIによる回答の有用性を検証する研究を2024年4月より開始しました。

静岡社会健康医学大学院大学や東京大学などとの共同研究で、2022~2023年の相談内容とそれに対する専門員の回答記録をAIに学習させ、AIが生成した回答と人間の回答を比較評価します。

具体的には、相談内容をAIに入力して回答を生成させ、その適切さ・有用性を専門家が検証する形です。個人情報は除去したデータを用い、研究期間は2028年11月まで長期にわたります。

この研究により、将来的に患者の不安や質問にAIが24時間対応して基本情報を提供し、相談員の負担軽減や患者支援の充実につながる可能性があります。ただし医療分野では正確性や倫理面の課題も大きいため、慎重にAI回答の品質を評価しつつ、安全な活用方法の模索が行われています。

青森県のAI活用事例 まとめ

青森県におけるAIの活用事例を紹介してきました。

青森県では、「人口減少」「広域交通」「観光需要の季節変動」といった課題に対し、生成AIが具体的なソリューションを提供し始めました。行政DXの現場では職員の時間を生み出し、教育・医療では安心と学びを拡張、そして観光や移住支援ではストーリーテリングでファンを育んでいます。

生成AIの利活用、自治体内・社内導入で相談したい際には、ぜひ以下よりお気軽にお問い合わせください!